| 株式会社テクノエーピー 放射線・放射能測定装置 設計・開発・販売 | |||||||

| TEL: 029-350-8011 FAX: 029-352-9013 tap@techno-ap.com | |||||||

| ホーム | 製 品 | 業務 | サポート | レポート | 放射線計測 | 会社情報 | 求 人 |

|

USB-MCAは販売して約14年になります。PCのUSB電源で動作可能なMCAとして、兄弟分のUSB-MCA4と並び弊社の人気製品です。国内外に累計300台以上の販売実績がありますが、主部品のA/Dコンバータが生産中止となってしまった為に今回、再設計する運びとなりました。一部仕様が変更されますのでご報告致します。 |

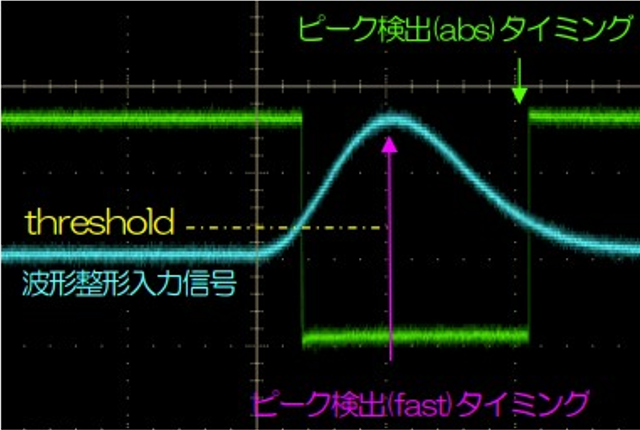

Fig.1 USB-MCAのピーク検出のタイミング |

|

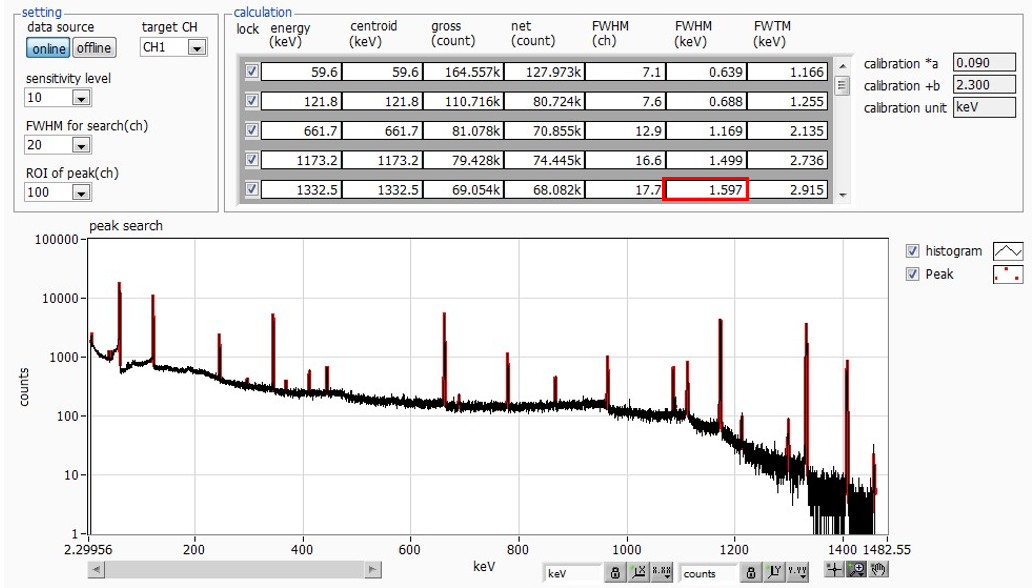

今回の再設計で逐次比較型ADCを最新のICに変更いたしました。デジタルICの進歩も目覚ましいですが、最新の高精度ADCも素晴らしい製品が誕生しております。 しかしながら、仕様ギリギリの性能を引き出すのは電源回路だったり、ピークホールド回路だったり、アートワーク設計だったりとアナログ回路設計の良し悪しにかかってきます。 コンセプトとしては、スライディングスケールなしで優れた微分非直線性を実現することを目標としました。スライディングスケールは微分非直線性を改善するために設けられる回路ですが、乱数を入力信号に加算しますので、若干、低エネルギー側の分解能が悪化します。また、使用できないchが発生します。 その他にもMCAとして積分非直線性、低ノイズ、温度ドリフトなど重要な項目は沢山あります。完成した試作機でまずスペクトルを取ります。 HPGe→スペクトロスコピアンプ(572)→MCA(試作機)です。分解能(FWHM)は1.597keV@1.33MeVと十分な性能です。 |

Fig. 2 USB-MCAで測定したγ線スペクトル、横軸エネルギー |

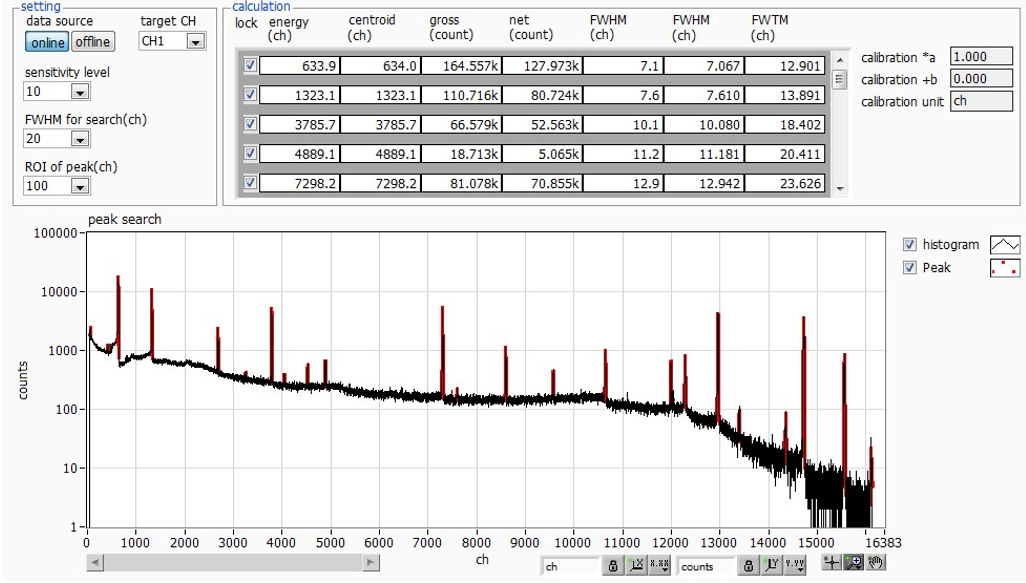

Fig.3 USB-MCAで測定したγ線スペクトル、横軸チャネル |

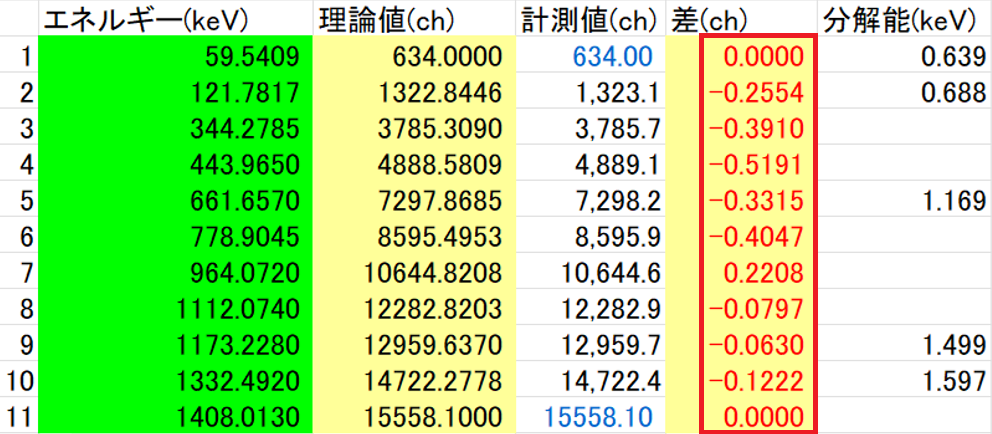

| Fig.2 のスペクトルを横軸エネルギー(keV)からチャンネル(ch)に直したスペクトルがFig.3です。Fig.4は積分非直線性の結果です。フルスケールを1.5MeVに設定して、Am241の59.54keVとEu152の1.4MeVの二本のピークで直線補間します。二本のピークに挟まれている他のピークが、理論値に対して計測値がどれだけずれているかを確認します。 線源を使えば数点ではありますが、簡単に確認することが可能です。積分非直線性が悪いとピークサーチによるエネルギー定性が狂ってきます。未知のピークを測定する際、大きな影響が出てしまいます。 仕様では、積分非直線性<±0.025%ですので、ADCゲインが16kchで測定した際には<±4chになります。 |

Fig.4 USB-MCAの積分非直線性 |

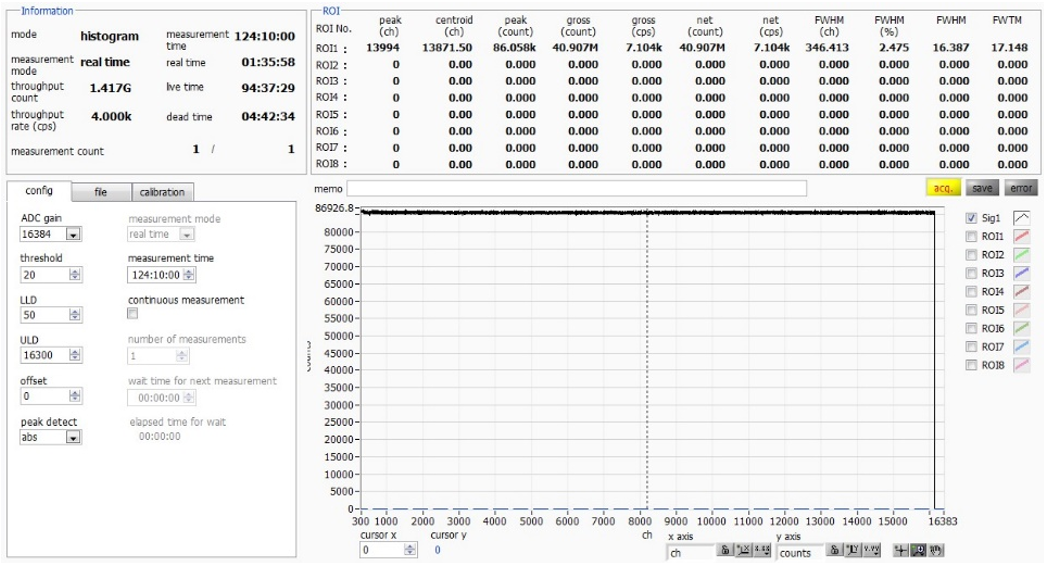

| Fig.5は、微分非直線性の試験結果です。微分非直線性は各チャネルが占める幅の均一性を表す特性であり、MCAで滑らかなスペクトルを得るためには±1%以下が目安となります。 検査方法としては、パルスジェネレータのリファレンス電圧に、ゆっくりと0Vからフルスケールまでスイープした信号を繰り返すのこぎり波を入れて、0Vからフルスケールまで徐々に波高が大きくなるパルスを発生させます。そのパルスをアンプを介して、MCAに接続して長時間測定します。統計誤差がなくなるまでずっと計測していくと、だんだんと各チャネルの個性が現れてきます。Fig.5は約101時間測定したスペクトルです。 パルサ→アンプ→MCA ↑ スイープ信号 |

Fig.5 USB-MCA微分非直線性 |

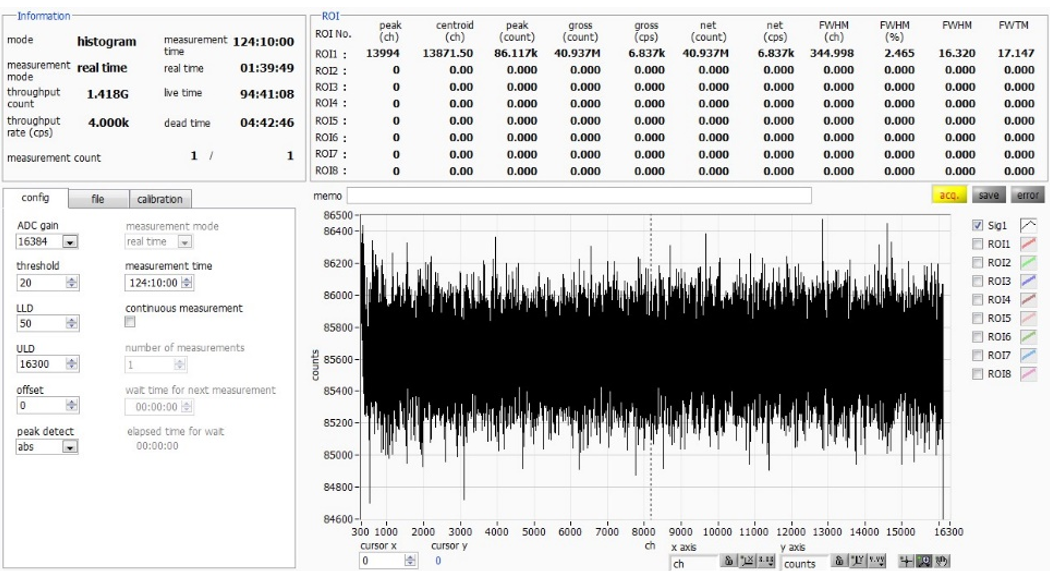

| Fig.6 は Fig.5 を拡大したグラフです。ここでは各チャネル平均85620カウントまでため込んでおり、振れ幅のmaxが86470カウント、minが84820カウントです。差をとると±1%以内に収まることが確認できます。 ADCゲインが8kチャンネルの場合は±0.5%となります。実際には16kチャンネルで±1%以下はかなり厳しいスペックです。 |

Fig.6 USB-MCA微分非直線性拡大 |

| 非常に高精度なMCAが開発できたと思っております。この新型USB-MCAにはスペクトル解析ソフトも付属する予定です。旧式のUSB-MCAを買っていただいた方にも是非使っていただきたいので、ケースはそのままで基板変更のキャンペーンを考えております。この記事を見ていただいたUSB-MCAをお使いの方は、弊社までご連絡ください。 また、ディアルポートで2Dスペクトルも可能な”USB-MCA2”なるものも開発しようかなと考えております。 それでは、より良い製品が作れるように社員一同全力で頑張ります。応援の程どうぞよろしくお願いします。 |

| Copyright TechnoAP Co., Ltd. All right reserved. Last Update 2024/6/12 |